ДА ЗДРАВСТВУЮТ АНТИПОДЫ! ДА ЗДРАВСТВУЮТ АНТИПОДЫ!

(«Vivan las Antipodas!», Германия-Аргентина-Нидерланды-Чили, 2011)

Режиссёр: Виктор Косаковский.

Жанр: документальный фильм.

Один из старейших вопросов человечества: что происходит на другой стороне Земли? Забавная мысль: пройти сквозь Землю и выйти с другой стороны - а там всё кверху ногами! Есть ли у антиподов влияние на мысли и поступки друг друга? Есть ли параллели и связи между нами и нашими антиподами? И что будет, если взгляд антиподов на наш мир перевернуть с ног на голову? Всемирно известный документалист Виктор Косаковский отправляется в кругосветный вояж: он посещает несколько мест, которые находятся на глобусе в точности одно против другого. История развивается в четырёх парных географических позициях: Аргентина-Китай, Чили-Россия, Гавайи-Ботсвана, Новая Зеландия-Испания. Все эти места каким-то мистическим образом соединены друг с другом, несмотря на свою кажущуюся противоположность... Используя эффектные монтажные стыки, режиссёр создаёт настоящую поэму о мультиполярном мире. Фильм Косаковского - не просто событийный документальный фильм, привлекший к себе внимание многих кинофестивалей, это, безусловно, эпическая визуальная симфония, киномедитация, зачаровывающий калейдоскоп лучших мест планеты! Да здравствуют Антиподы! Виктор Косаковский родился 19 июля 1961 года в Ленинграде. С 1979 года работает на ЛСДФ (ныне - Санкт-Петербургская студия документальных фильмов), где, прежде чем учиться на режиссёра, побывал ассистентом оператора, ассистентом режиссёра и монтажёром. В 1989 году закончил режиссёрскую мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссёров и дебютировал документальным фильмом «Лосев» о последних днях жизни выдающегося русского философа Алексея Лосева. Другие режиссёрские работы Косаковского - «На днях» (1991), «Беловы» (1993, приз «Золотой Кентавр» на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, приз имени Йориса Ивенса и приз Wisselzak Trophy на фестивале документального кино в Амстердаме), «Среда 19.07.61» (1997, приз FIPRESCI МКФ в Берлине, приз за лучшую документальную картину на фестивале в Эдинбурге, премия «Ника» за лучший неигровой фильм), «Павел и Ляля» (1998, специальный приз жюри на фестивале документального кино в Амстердаме, приз Findling Award of the IVFK и почётный диплом МФ неигрового и анимационного кино в Лейпциге), «Я любил тебя» (2000), «Тише!» (2002, номинация на премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм), «Россия из моего окна» (2003), «Свято» (2005). Косаковский - лауреат национальной премии «Триумф» - за выдающийся вклад в отечественную культуру (1997) и обладатель приза за вклад в мировое кино на фестивале документального кино в Йиглаве (1999). В последнее время работает в Германии. В 2011 году картина «Да здравствуют антиподы!» открыла Венецианский МКФ (прежде такой чести удостаивались лишь игровые фильмы). Среди множества наград этого фильма можно выделить: Гран-при открытого фестиваля документального кино «Россия» (Екатеринбург), приз «Кентавр» за лучший полнометражный фильм и приз Кинопрессы на МКФ «Послание к человеку» (Санкт-Петербург), премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучший документальный фильм, национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавр» за лучший кинофильм. «Да здравствуют антиподы!» были также номинированы на премии «Золотой орел» и «Ника» в категории «Лучший неигровой фильм», на премию Европейской Kиноакадемии в категории «Лучший документальный фильм».

ВИКТОР КОСАКОВСКИЙ:

«У меня была ретроспектива в Буэнос-Айресе, десять лет назад. В конце осталось три свободных дня, я сел в машину, отправился путешествовать по стране и в один прекрасный вечер заехал в маленький населённый пункт: он стоял на возвышенности, внизу текла спокойная-спокойная река, а на мосту стоял человек и ловил рыбу. Мне тогда показалось, что это самое тихое место на земле: высокое аргентинское небо, река в ущелье и леска, которая в последних лучах солнца падала далеко-далеко вниз. Почему-то я подумал: а что будет, если я продлю леску до другой стороны земного шара? Вернулся в Буэнос-Айрес, стал искать координаты. Оказалось, что с противоположной стороны будет Шанхай - самый шумный город на Земле. Спустя пару лет мой сын поехал в Шанхай учиться, и я попросил его сходить на то самое место, точно по координатам. Звонит: «Папа, ты не поверишь! Там на улице стоит женщина и продает рыбу!». Мне сразу показалось, что это готовая история, но она тянула только на маленький фильм - и тогда я стал изучать вопрос. Оказалось, что поскольку Земля в основном покрыта океанами, совпадающие друг с другом точки, которые населены людьми, очень редки. В Европе это только одна страна, Испания, и она попадает на Новую Зеландию, и во всей Африке только одна страна, Ботсвана, - она попадает на Голландию. В России тоже есть такое место, вокруг озера Байкал: оно попадает на самое мистическое и торжественное место в Чили, мыс Горн, где при встрече Тихого и Атлантического океана погибло много-много морепроходцев. На историю, которая начала складываться, я несколько лет искал деньги, а потом ещё три раза облетел вокруг земного шара».

«Я объездил сначала всю Новую Зеландию, потом всю Испанию, потом Ботсвану и Гавайи, потом Чили, потом исследовал Байкал вдоль и поперёк. Искал людей, характеры, красивые и необыкновенные пейзажи, а главное - комбинацию, пару. В каждой стране я находил по 5-6 историй, ехал в противоположную страну и выбирал, какая из пар наиболее интересна для фильма. А иногда и выбирать не приходилось. В Новой Зеландии и Испании герои оказались настолько невероятные - настоящее чудо! - что не было выбора. Я вообще не религиозен, но мой фильм кто-то делал за меня, иначе не объяснишь. Я случайно увидел, как кит приближается к берегу, и снял, как он совершает суицид - выбрасывается на сушу. Потом приехал в абсолютно противоположную Испанию и ровно в этой точке - не на 500 метров и не на 20 шагов вправо! - в лесу, в 60 километрах к северу от Мадрида, нашел огромный камень, который не просто немножко напоминал кита - он выглядел точно как кит, и размером был с кита. Понимать, что если прорыть всю землю, то на другом её конце будет лежать точно такой же кит, - невероятное чувство. Видно было, что я делаю нечто особенное, такое ведь придумать нельзя. Я снимал в деревне, в Африке, и вдруг в кадр вошёл слон и подошёл к камере вплотную. Я сначала не знал, зачем это произошло - увидел только одну его кожу. А потом приехал в противоположную точку, на Гаваях, и оказалось - там лежит застывшая лава, которая выглядит в точности как кожа слона. Такой же цвет, такая же фактура… В Аргентине - два брата, которых люди называют, если вульгарно перевести, «королями открытых дверей». Они живут всегда на улице: их задача - следить, чтобы река не размывала мост. Речушка маленькая, 4-5 метров в ширину, но она каждый день размывает мост, а они, как Сизиф, каждый день строят заново, уже четвёртое поколение на одном месте за одним делом. Они абсолютно соединены с природой, с миром - необыкновенно рассуждают о небе, о курицах, о лягушках, которые вокруг, люди так уже не говорят и не чувствуют. Их я тоже нашёл удивительным образом. Прилетел в Буэнос-Айрес и, пытаясь прийти в себя от джет-лега, целые сутки выбирал аргентинскую музыку для фильма. Прослушал, наверное, сотню CD, остановился на одной песне. Спустя две недели поисков остановился на дороге перед мостом - и ко мне подошел босой человек в рубахе цвета аргентинского флага. Он насвистывал именно ту песню, которую я выбрал. Это не может быть случайно! Кто-то мне что-то подсказывает этим свистом. Фильм меня научил тому, что жизнь всегда тебе подсказывает, надо просто уметь быть внимательным… Думаю, это даже больше, чем фильм. Я закончил монтаж и не верил своим глазам: не может быть, чтобы это я сделал! Я ведь не какой-то особенный, я вполне заурядный режиссёр. Думаю, кто-то мне помог».

«Если я точно знаю, чего хочу добиться своим фильмом, я просто не смогу его начать. Для меня снимать фильм - значит познавать что-то. Вот вы знакомитесь с людьми, день ото дня узнаете их всё ближе, и в какой-то момент наступает разочарование. А с этими аргентинскими братьями всё было наоборот: чем дольше я их снимал, тем больше они мне нравились. Когда я спустя несколько месяцев вернулся к ним, они сказали, что проведённое вместе время было лучшим в их жизни. И это для кинематографиста самый дорогой подарок».

«Ко льву я подходил с камерой сам. Когда всё кончилось, подумал: странно, что не было ни секунды страха, что между нами возникло доверие. Может, лев знал, что я вегетарианец? Шутка, конечно, но - вот так было. Прежде чем снять его на водопое, я две недели с дерева наблюдал в бинокль зверей у озера. Львы всегда пили в одном месте, с разницей в пару метров. Там мы и поставили под водой на рельсы железный ящик со стеклянной крышкой. Камера была внутри, с помощью пульта управления ее можно было чуть передвинуть. Лев не подвёл. Зверь лакает, и зритель видит его в «лицо». Очень интересно было снимать полёт кондора. Птица исполинская, размах крыльев - четыре метра. Меня от этого размаха чуть не сдуло в пропасть вместе с камерой. Чтобы запечатлеть, как падальщик кружится над жертвой, обычно убивают какое-нибудь животное, кладут на виду и ждут. Я убивать не хотел и не придумал ничего лучше, чем поручить роль приманки 20-летнему сыну. Десять дней он приходил и неподвижно сидел на снегу в одном и том же месте, чтобы птицы привыкли. В день съёмок явился затемно и лёг - как бы умер. Птицы взмыли километра на два вверх и закружились, спускаясь. А я снимал. Когда кондору оставалась до земли пара метров, парень закричал в радиомикрофон: «Я же твой сын!» А я вроде как утешил: «Съесть он тебя не съест, зато ты этот миг никогда не забудешь»… Самое сложное - не столько держать птицу в кадре три минуты, сколько остановиться вместе с ней при таком длинном фокусном расстоянии объектива. В поисках ассистента, который бы сфокусировал камеру на летящей птице, я проводил в Европе конкурс. Отобрал одного из двухсот человек».

«Для последнего кадра в фильме, где девушка встает на руки, я долго искал круглый холм, без деревьев и камней, передающий ощущение, что Земля - шар. Наконец нашёл. На вершине мешала пирамида из камней. Но вдруг её шаманы сложили? Местный житель успокоил - это, мол, туристы. Мы столкнули несколько сотен камней со склона, сняли нужный кадр, счастливые сели в машину… И тут ассистент побелел, как экран, и пролепетал: «Я по ошибке удалил весь материал о России». Сам не понимаю, как не убил его, не ударил, не уволил, не обругал… Наверное, говорю, надо собрать камни. Мы до пяти утра складывали их обратно. Вернулись в Иркутск, позвонили специалисту в Канаду. Тот прислал специальную программу, и стёртый материал удалось восстановить».

«Я понял, что человек на Земле - житель важный, но не самый главный. Что валун, который лежит без движения тысячи лет, тоже может претендовать на главенство. Мне показалось, что мы завышаем своё значение. Когда поездишь по миру, видишь, что человек как идея - прекрасен. Гениально сотворён. Но это когда он один. А вместе мы вечно что-то придумываем… неправильное. Помните: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки»? И всё же встречаются те, кто очень близок к той самой идее человека.Так что я уже не хочу снимать «про плохое». У меня было несколько картин, где прекрасное и уродливое показано в их слиянии. А теперь я стараюсь уродливое не замечать».

«Я всей своей целью последних лет жизни поставил - сделать так, чтобы большие фестивали показывали документальные кино, и не в малом зале, в дополнительной программе, куда почти никто не придёт - мне всегда это казалось несправедливым. Ведь само понятие «синема» принадлежит документалистике: первый фильм братьев Люмьер, про прибытие поезда, - всё же документальный. Серьёзное документальное кино - не хуже игрового, оно просто другое, обращается к другой части человеческого мозга и сердца. Мне всегда хотелось доказать руководителям крупных фестивалей, что они делают ошибку, беря документальное кино только если там скандал или показано, что Джордж Буш не очень здравомыслящий человек, как Майкл Мур делает. Это не имеет отношения к кинематографу. Я хотел сделать фильм, который они не смогут не взять. Мне важно, что я сумел доказать свою правоту… Ведь снимать подобные вещи для телевидения нет смысла: это как играть в футбол, не имея трибун. Кино надо делать для кинотеатров».

АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ, продюсер:

«Это талантливо придуманный, неожиданный, безумно красивый фильм, снимавшийся четыре года по всему миру и представляющий очень яркую, необычную и жизнеутверждающую картину сегодняшнего мира».

ПРЕССА:

«Косаковский известен повсюду, кроме России. У него без счёта фестивальных призов. Его фильмы идут в кинотеатрах разных стран и на сотне телеканалов мира… Как преподаватель он обожаем студентами десятка киношкол, а «Да здравствуют антиподы!» ждали и Венеция, и Берлинале… Но Косаковский - человек по-питерски аутического склада да ещё и работает в документальном кино, аристократическом, как говорил его классик, Павел Коган, искусстве... Отсюда и безвестность на родине, где властвуют теперь очень демократические вкусы. Иными словами, причина того, что Косаковский в России известен лишь профессионалам, по всей видимости, коренится в самой природе кино, которым он занимается. Это так называемая творческая документалистика (от принятого в английском языке термина creative documentaries), кинематограф, который создаёт «вторую», художественную, реальность из первой, грубой, физической, который в качестве сырья использует события и фактуру реального, случившегося, в котором тонкий авторский мир лепится из «того, что было». И потому документалистика - действительно аристократическое искусство: оно сплошная условность, условнее анимации и при этом - какое коварство - прикидывается абсолютной правдой. Ведь то, что в кадре, и правда случилось, существовало, жило» (Виктория Белопольская, «Огонёк»). «Да здравствуют антиподы!» - это почти блокбастер, способный привлечь в кинотеатры как фестивальную аудиторию, так и массового зрителя, воспитанного на формате «National Geographic» (Анна Моисеенко, film.ru). «В этом фильме нет верха и низа. Камера в нём необычна: она плавает в невесомости, она в свободном полёте, она легко переворачивает видимый мир набок или вверх дном. И тогда отчётливо видно, что все наши супергорода - лишь пылинки, прилипшие к Земле, по-прежнему дикой, необузданной, грозной. Наши островки цивилизации выглядят редкими наростами на теле равнин, холмов и гор. Фильм возвращает нам истинный масштаб явлений и места, которое мы занимаем в мире… Большую роль в фильме играет музыка. Это может быть аргентинская песня, гавайская гитара или русская «Барыня», а может быть вообще беззвучный, но ясно ощущаемый ритм кадра - размеренное дыхание планеты. Условный, в сущности, приём с антиподами жёстко отсеял лишнее и суетное. И мы словно вернулись к патриархальным нравам, корнями уходящим в вечность, и осталась простая суровая истина: человек на Земле - только одно из живых существ, не самое гармоничное и далеко не самое разумное. Но автор смотрит на него с пониманием и любовью» (Валерий Кичин, «Российская газета»). «С идеей географических антиподов Косаковский играет не только в содержательном смысле, но и технически - вот он переворачивает камеру, вот фиксирует отражения на поверхности водоёмов, вот делит кадр надвое, чтобы буквально вывернуть мир наизнанку. Именно к выворачиванию наизнанку наших представлений о мире и стремятся «Антиподы» в целом - причём строго за счёт визуальных рифм… Этот подход работает, когда между противоположными точками Земли вдруг возникают парадоксальные, неожиданные сближения - так просторы Патагонии оказываются удивительно похожи на пейзажи Забайкалья, а извержение лавы на Гавайях вдруг вступает в конфронтацию с тишиной морской глади на побережье Ботсваны. Другое дело, что идея антиподов как таковая не генерирует этим роскошным изображениям никаких дополнительных смыслов, так и не выходит за рамки приёма, придуманного лишь для того, чтобы эти кадры структурировать. Поэтому «Антиподы» при всей своей визуальной изысканности остаются лишь очередным псевдопоэтическим травелогом - ещё одной попыткой подогнать изображение под идею о единстве всего живого. От чего, конечно, чувство разобщённости, бесконечной далекости Чили или Шанхая, увы, только усиливается» (Дарья Серебряная, timeout.ru). «При всей документальности ленты ко второй половине фильма приходит уверенность, что показанные здесь связи антиподов - дело рук человека - автора. В большей степени это касается двух последних пар. Рифмы не сложились бы, если бы режиссёр не оказался в нужном месте в нужное время или «не в том месте не в то время» - как посмотреть… С этой точки зрения «Да здравствуют антиподы!» - кино всё-таки художественное. И это совсем не минус, а достоинство ленты. Детский восторг, с которым Косаковский рассказывает о подмеченных, часто неуловимых взаимосвязях на планете, неожиданно охватывает и зрителя. Земля не в теории, а на глазах становится объёмной, неизвестной и знакомой одновременно» (Валерия Павлова, weekend.ria.ru). «Не очень понятно, реально ли всё то, что показывают на экране, или это наросшая на привлекательную идею мифология, жизнь ли подкидывала Виктору Косаковскому эти невероятные рифмы в его поэме о невозможности случайного, или он сам написал их, вывел как математические формулы. Но это кино завораживает своей красотой и глобальностью. А когда на экране картинка медленно переворачивается вверх ногами, мир совершает невообразимый кувырок, аргентинская деревня оборачивается Шанхаем (и далее по списку), то кружится голова и земля уходит из-под ног и по эту сторону экрана» (Марина Латышева, rbcdaily.ru). |

ВПЕРЁД5 - 18 марта

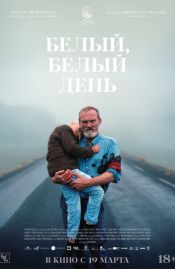

БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ19 - 20 марта

Оцените нашу работу

Оцените нашу работу

|